7月9日至20日,山西中医药大学“菁华针萃队”与“晟灵针枢队”的青年学子,在屯留团县委的协调下,于上村镇南岗村开启了为期10天的暑期“三下乡”社会实践。他们带着中医智慧走进乡村,在村委会卫生室搭起诊疗台,用银针、拔罐传递健康;以科普、功法延续文化;更循着红色足迹感悟初心。10天里,两支队伍服务村民100余人次,开展2场健康讲座,收到感谢信、表扬信若干及锦旗两面,相关事迹被屯留青年、屯留融媒报道。青春力量在屯留的乡野间绽放,也交出了一份沾满泥土气、透着药香、带着温度的“青春答卷”。

针砭济世 医术暖屯留乡野

义诊现场的简易诊疗台上,银针在队员指尖轻捻,玻璃罐稳稳吸附在村民腰间——这是学子们为南岗村村民送医上门的日常。“您这膝盖疼是寒湿积在关节里,扎足三里能通气血,拔个罐把湿气排一排就舒服了。”学生一边为老人行针,一边给身边队员讲解,村民的病痛成了最生动的“实践教材”。

队员们分工明确:有的蹲在卫生室角落记录血压、写下病案,晚上围坐在一起探讨病情;有的凝神把脉,在“弦脉”“濡脉”的细微差别里对应症状;还有的跟着老师学习取穴,把课堂知识一点点落到村民的病痛处。一位接受治疗的大娘说:“这些娃娃心细,扎完针肩膀真不沉了!”酷暑里,有村民特意送来西瓜,清甜的汁水不仅解了暑,更让队员们懂了:“医术好不好,老乡的笑脸就是答案。”

药香沁心 科普入屯留寻常

“夏天喝酸梅汤不光解渴,乌梅能生津,陈皮能理气——这是咱老祖宗的养生智慧!”中医药文化宣讲时,队员们带着食材现场讲解,砂锅慢熬的酸梅汤香气飘出卫生室,引来了不少村民。

针对屯留老乡常有的颈肩不适,队员们用土话解释“不通则痛”:“就像水渠堵了水过不去,脖子肩膀气血不流通就疼。”他们一边说,一边教大家按揉穴位,提醒“别总坐着打牌,多活动活动”。从生姜大枣茶驱寒,到穴位按摩止痛,中医药知识就着药香、伴着笑语,悄悄融进了村民的生活里。

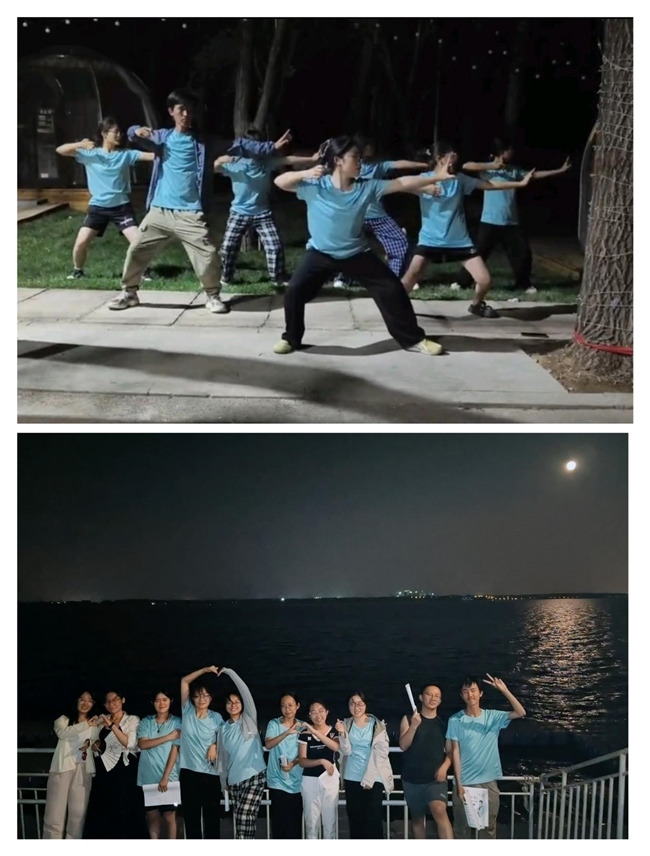

功法传习 文脉续屯留水土

漳泽湖畔的微风里,藏着另一种“健康密码”。队员们带着村民练起五禽戏、八段锦,虎扑、鹿奔的灵动招式里,太极的悠然、易筋经的刚劲交替展现。“吸气时像闻花香,呼气时像吹蜡烛”——队员们先示范,再手把手纠正动作,让村民在一招一式里感受“顺自然、养身心”的道理。

“练完浑身热乎乎的,比在家躺一天得劲!”有村民笑着说。这方水土孕育的养生智慧,通过学子们的传承,像漳泽湖的水波一样,慢慢漾进更多屯留人的日常。

访师问道 初心植屯留沃土

实践途中,队员们专程来到长治市中医院,拜访了当地知名的基层医生常明空。初见时,常医生坐诊于内分泌科门诊,来返的病人络绎不绝,常医生深耕基层三十余载,在访谈中,队员们也渐渐了解到了他的从医生涯。

“最初是父亲建议学医,后来是中医智慧和患者疗效让我坚持至今。”常明空坦言。他将《大医精诚》奉为圭臬,“‘普同一等,皆如至亲’不是口号,是每次问诊都要践行的准则。”谈及基层行医,他强调“能坚守初心就好”。面对医患沟通难题,他总结:“先理解,再沟通,技术是底气,共情是钥匙。”他寄语青年学子:“中西医都要学,中医更要扎根经典、联系临床,把根扎进百姓需要里。”

从医多年,家人的支持是他的后盾。“选择行医就是选择奉献,家人替我们扛起了生活的重量。”从常医生身上,我们看到了一位基层工作者深耕中医、奉献社会的决心,看到了大医精诚在他身上最真实的体现,朴实话语中,尽显医者仁心。

红色溯源 文脉铸屯留精神

实践中期,队员们走进长治市博物馆,在“上党战役”展区前驻足。玻璃展柜里,泛黄的作战地图上还留着密密麻麻的标注:“当年战士们缺医少药,就用民间草药敷伤口,靠着‘不怕难’的劲守住了阵地。”

从“潞商药铺支援前线”的故事,到“当代中医扎根乡村”的展览,队员们慢慢读懂:这片土地的“精气神”,既藏在保家卫国的战歌里,也写在守护健康的传承中。一位队员在访谈中里写道:“上党战役的战士用热血守家园,今天的我们用医术护安康——不同的战场,同样的担当。”

红色基因的浸润,让“服务”二字有了更重的分量:不仅是10天的义诊,更是长久的牵挂;不仅是技能的实践,更是精神的传承。

医心向党 青春绘屯留新篇

10天的实践里,除了100余人次的诊疗服务和健康讲座,队员们收获的,还有老乡们手写的感谢信和当地村委的表扬信,屯留融媒的报道里,镜头记录下这样的画面:队员给老人按揉穴位时的专注,村民给队员递水时的笑脸,漳泽湖畔五禽戏的身影与远处的麦田相映成趣。

离村那天,有大娘提着一篮自家种的西红柿赶来:“这是‘暖心礼’,不是‘送别礼’。”队员们知道,这不是结束,而是开始——开始把“基层需求”记在心上,把“中医传承”扛在肩上。

正如队员们所说:“屯留的乡野教会我们:青春的价值,不在实验室的试管里,而在老乡舒展的眉头里;中医的生命力,不在古籍的字句里,而在融入生活的烟火里。”

这群青年用银针串联起健康与信任,用药香调和着传统与日常,用脚步丈量着理想与土地。他们的青春答卷,写在屯留的乡野间,更写在了“以医为民”的初心里——这既是对中医文化的传承,也是对青春使命的注解。(菁华针萃”队、“晟灵针枢”队)